Gewerbespeicher: Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung im Multi-Use

Lennart Wittstock

Updated on 30.09.2025

Gewerbespeicher: Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung im Multi-Use

Lennart Wittstock

Updated on 30.09.2025

Eigenverbrauchsoptimierung von PV-Strom und das Kappen von Lastspitzen (Peak-Shaving) sind die am weitesten verbreiteten Anwendungsfälle für Gewerbespeicher. Naheliegend ist deshalb die Frage, wie sich beide sinnvoll kombinieren lassen, um mit ein und demselben Speicher die Wirtschaftlichkeit und Amortisation zu verbessern.

In diesem Beitrag gehen wir genau dieser Frage nach. Die allgemeine Funktionsweise und typische Erlösquellen erläutern wir nicht erneut – das haben wir bereits hier: Erlöströme von Gewerbespeichern.

Theorie: Kein grundsätzlicher Konflikt

Rein theoretisch schließen sich EVO (Eigenverbrauchsoptimierung) und LSK (Lastspitzenkappung) kaum aus, wenn man ein allwissendes Energiemanagement annimmt:

EVO laden: Eine Batterie lädt PV-Überschuss, der ohne Speicher eingespeist würde. Währenddessen gibt es per Definition keine Lastspitze.

LSK entladen: Tritt eine Lastspitze auf, gibt es keinen PV-Überschuss.

Für EVO ist es egal, wann die Batterie entlädt – sofort nach Ende des Überschusses oder erst später.

Beispiel: Von 9–15 Uhr besteht PV-Überschuss, um 20 Uhr tritt eine Lastspitze auf. Die Batterie lädt tagsüber und entlädt um 20 Uhr. Beide Use Cases werden ohne Konflikte mit der gleichen Kapazität und Leistung bedient.

Praxis: Unsicherheit schafft Zielkonflikte

In der Realität sind Batterie und EMS (Energiemanagementsystem) nicht allwissend. Wetter und Verbrauch sind unsicher und je nach Betrieb unterschiedlich volatil. Für RLM-Kund*innen wird der Leistungspreis in der Regel durch die höchste 15-Minuten-Leistung des Jahres bestimmt. Eine verpasste Lastspitze kann die Ersparnis eines ganzen Jahres komplett aufheben.

Daraus folgt ein Dilemma:

Nur LSK: Die Batterie bleibt aus Sicherheitsgründen oft immer wenn möglich voll aufgeladen und ist im Jahresverlauf wenig ausgelastet.

EVO + LSK: Höhere Auslastung und bessere Wirtschaftlichkeit, aber Risiko, eine Lastspitze zu verpassen – der LSK-Business-Case ist in Gefahr.

Es ist sinnvoll, die Batterie nach einer Lastspitze zügig wieder zu füllen – auch aus dem Netz –, um für die nächsteSpitze bereit zu sein. Das kann dazu führen, dass die Batterie einen Großteil des Jahres voll geladen darauf wartet einer Lastspitze entgegen zu wirken und nur für wenige Stunden im Jahr aktiv wird. Ökonomisch wie ökologisch fühlt sich das suboptimal an, kann aber trotzdem sehr wirtschaftlich sein, wenn die Leistungspreise hoch und die Spitzen relevant sind.

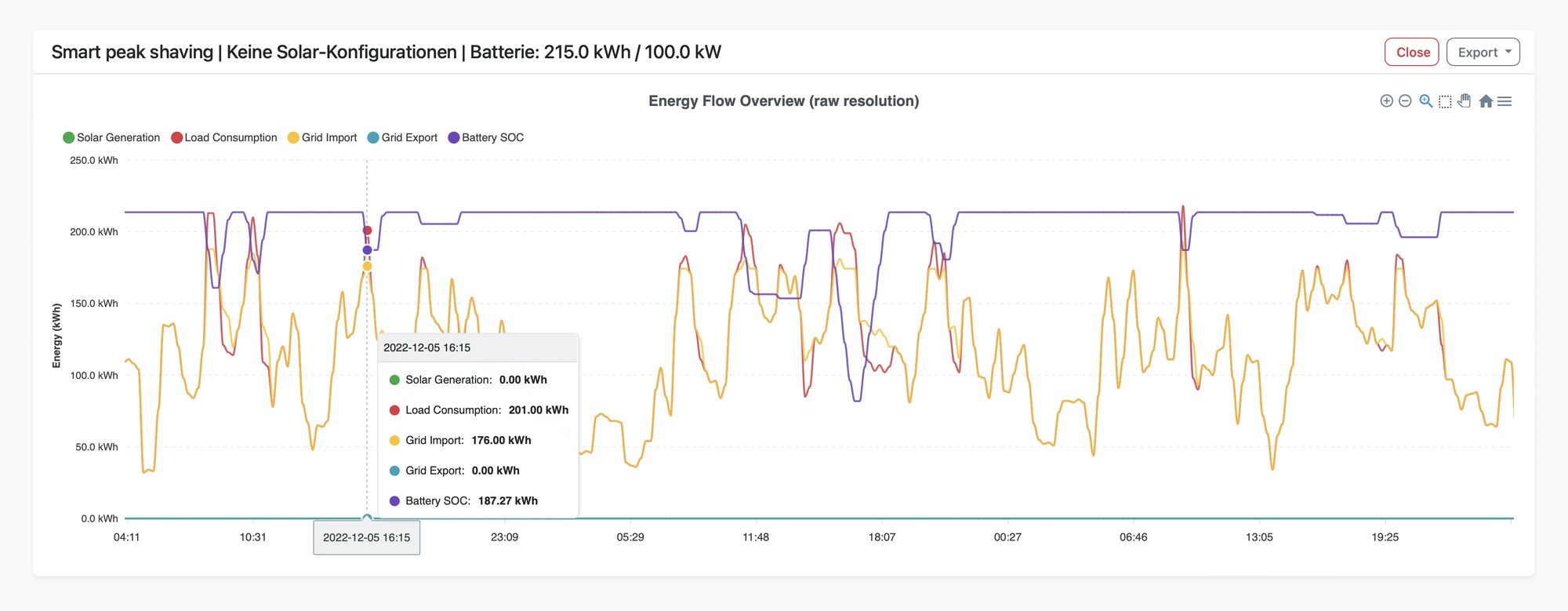

In diesem Ausschnitt einer simulierten Lastspitzenkappung aus unserer Software zur Simulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Gewerbespeichern wird deutlich, wie wichtig es ist, Batterien auch aus dem Netz zu laden, um schnellstmöglich wieder Lastspitzen abfedern zu können. In der Mitte des Verlaufs sehen wir, dass die Batterie eine Lastspitze abfängt und dadurch verhindert, dass das Strombezugsniveau über 176 kWh bzw. 704 kW steigt. Dabei sinkt der SOC (State of Charge bzw. Ladezustand) der Batterie merklich. Zwischen ca. 13 und 14 Uhr kann sich die Batterie zwar nicht vollständig, aber dennoch relevant aufladen. Das ermöglicht ihr, die nächste Spitze abzufedern, wobei der SOC auf unter 100 kWh sinkt. Ohne das Zwischenladen zwischen den beiden Spitzen wäre die Batteriekapazität hier bereits sehr knapp geworden.

Ansätze zur Auflösung des Dilemmas

1) Ein Wechselrichter, zwei Kapazitäten (fixe Partition)

Idee: Dieselbe Batterie, aber die Kapazität (kWh) wird fest auf die Use Cases aufgeteilt, z. B. 60 kWh für LSK und 40 kWh für EVO. Die Leistung (kW), also der Wechselrichter, wird nicht aufgeteilt.

Warum kein Konflikt beim Wechselrichter? Eine Batterie kann nur laden, entladen oder nichts tun. Die Zeitpunkte haben bei den beiden Anwendungsfälle keine Konflikte:

LSK entladen: Wenn die Batterie eine Lastspitze abfedert, entlädt sie Strom in das Netz. In diesem Moment gibt es definitionsgemäß keinen PV-Überschuss, da der Verbrauch gerade höher ist als die Erzeugung.

LSK laden: Nach einer Lastspitze muss sich die Batterie wieder vorbereiten. Dies kann entweder durch Laden aus dem Netz erfolgen – wenn gerade kein PV-Überschuss vorhanden ist – oder durch Laden aus überschüssigem PV-Strom. In beiden Fällen entsteht kein Konflikt, da beide Anwendungsfälle gleichzeitig das selbe Ziel haben.

EVO laden: Immer dann, wenn PV-Überschuss entsteht, kann die Batterie diesen aufnehmen. Zu dieser Zeit tritt keine Lastspitze auf, weshalb die Nutzung ohne Konflikt ist.

EVO entladen: Wenn die Batterie im Rahmen der Eigenverbrauchsoptimierung entlädt, kann sie dies im Fall einer Lastspitze gleichzeitig auch für die Lastspitzenkappung tun. Gibt es keine Lastspitze, wird die Entladung ausschließlich für EVO genutzt, ohne dass die Wechselrichterleistung mit LSK konkurriert.

Vorteile

Ein fester Puffer für LSK sorgt dafür, dass das Risiko, Spitzen kapazitiv nicht abfangen zu können, deutlich reduziert wird. So können sich Unternehmen relativ sicher darauf verlassen, dass ihre größte Kosteneinsparung abgesichert ist.

Einmal eingerichtet, arbeitet das System vergleichsweise pflegeleicht, da keine ständigen Anpassungen notwendig sind. Der Betrieb bleibt übersichtlich und planbar.

Kostenvorteile: Statt zwei verschiedene Systeme mit jeweils eigenem Wechselrichter zu installieren, reicht ein einziger Wechselrichter. Das spart nicht nur bei der Anschaffung, sondern oft auch bei Installation, Wartung und Platzbedarf. In vielen Fällen ist eine größere Batterie mit geteilten Kapazitäten günstiger als zwei kleinere Systeme.

Nachteile

Die für die Anwendungsfälle reservierten Kapazitäten können eine geringe Auslastung haben. So wird der für EVO vorgesehene Teil im Winter womöglich kaum aktiv, während der für LSK reservierte Anteil über das Jahr hinweg nur in wenigen Momenten tatsächlich benötigt wird.

Hinweis: Trotz dieser geringen Auslastung kann sich eine Batterie in diesem Setup sehr gut amortisieren, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Tarifmodelle passen.

2) Regelbasierte Multi-Use-Kapazitäten (zeitliche Sequenzen)

Idee: Die Aufteilung wird periodisch angepasst, also regelmäßig nach bestimmten Regeln verändert. Grundlage dafür sind einfache, wiederkehrende Muster im Verbrauch oder in der Erzeugung. Dadurch lässt sich die Auslastung der Batterie deutlich erhöhen. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass eine Fehleinschätzung dieser Muster zu Problemen führt.

Mögliche Muster:

Saisonal: Winter primär LSK, Sommer mehr EVO – wenn historische Lastgänge zeigen, dass Sommer-Spitzen kürzer/niedriger sind.

Wochenende: Betrieb ruht, Grundlast bleibt. Wochenende voll für EVO nutzen, bis Montag früh LSK-Puffer wieder füllen.

Tageszeiten: Tritt die Spitze meist zu festen Uhrzeiten auf, bis dahin LSK-Puffer voll, danach EVO priorisieren.

Ein Beispiel dafür ist die Funktion Smart Scene von Solax. Damit lassen sich regelbasierte Wenn-Dann-Systeme einrichten, die je nach Zeit, Wetter oder anderen Faktoren automatisch angepasst werden. Mehr dazu hier: Solax Smart Scene Erklärung

Vorteile

Die Batteriekapazität wird deutlich besser ausgelastet, da sich die Nutzung an wiederkehrende Muster anpasst. Das kann eine spürbar bessere Amortisation ermöglichen, sofern die Muster halbwegs stabil sind.

Nachteile

Funktioniert nur, wenn die gewählten Muster tatsächlich verlässlich sind – ansonsten steigt das Risiko, eine Lastspitze zu verpassen und damit einen großen Teil des LSK-Vorteils einzubüßen.

Mehr Planungs- und Monitoring-Aufwand, da die Regeln regelmäßig überprüft und an die tatsächliche Verbrauchs- und Erzeugungssituation angepasst werden müssen.

3) Vollständig dynamische Nutzung (prognosebasiert)

Idee: Ein (hersteller- oder drittes) EMS nutzt Wetter- und Verbrauchsprognosen und optimiert die Kapazitätszuteilung laufend. Solche Systeme versuchen, durch eine ständige Anpassung die maximale Wirtschaftlichkeit zu erzielen und den Speicher immer optimal einzusetzen. Zusätzlich können sie auch flexible Lasten wie Heizen, Kühlen oder das Laden von Elektrofahrzeugen verschieben, um Spitzen weiter zu drücken und die Batterie zu entlasten.

Vorteile

Maximal mögliche Ersparnis, da die Batteriekapazität situativ optimal zugewiesen wird und zusätzliche flexible Lasten bei Engpässen unterstützen können.

Nachteile

Höhere Kosten und Komplexität: Es braucht nicht nur Daten, sondern auch passende Software, Schnittstellen und erfahrene Dienstleister.

Prognosen sind nie vollkommen exakt; historische Daten und Modelle erklären nicht immer zuverlässig, wann Spitzen in Zukunft tatsächlich auftreten.

Was bei allen Strategien gilt:

Strukturelle Laständerungen abstimmen: Neue Maschinen, zusätzliche Elektrofahrzeug-Ladepunkte oder geänderte Prozesse sollten immer mit dem EMS und dem Batterie-Setup abgestimmt werden. In solchen Fällen muss die Bezugsobergrenze für LSK ggf. angepasst werden. Gleichzeitig sollte bewertet werden, ob durch den erhöhten Strombedarf auch der PV-Eigenverbrauch steigt und dadurch weniger EVO-Kapazität benötigt wird.

Monatliche vs. jährliche Leistungspreise: Manche Tarife rechnen monatliche Spitzen ab. Diese sind zwar meist mit einem höheren Satz verbunden, bieten aber den Vorteil von geringerem Risiko und ermöglichen ein schnelleres Lernen, da Fehler nicht gleich ein ganzes Jahr belasten. Das kann vor allem in der Einführungsphase oder in Testperioden sehr sinnvoll sein.

Mini-Fazit

Fixe Partition: robust, einfach, geringe Auslastung.

Regelbasiert: bessere Auslastung, aber mehr Risiko und Aufwand.

Dynamisch: beste Ersparnis potenziell, aber ggf. teuer und risikoreicher.

Die Wahl hängt von Risikoneigung, Volatilität der Last, Datenqualität und Kosten des EMS ab.

Eigenverbrauchsoptimierung von PV-Strom und das Kappen von Lastspitzen (Peak-Shaving) sind die am weitesten verbreiteten Anwendungsfälle für Gewerbespeicher. Naheliegend ist deshalb die Frage, wie sich beide sinnvoll kombinieren lassen, um mit ein und demselben Speicher die Wirtschaftlichkeit und Amortisation zu verbessern.

In diesem Beitrag gehen wir genau dieser Frage nach. Die allgemeine Funktionsweise und typische Erlösquellen erläutern wir nicht erneut – das haben wir bereits hier: Erlöströme von Gewerbespeichern.

Theorie: Kein grundsätzlicher Konflikt

Rein theoretisch schließen sich EVO (Eigenverbrauchsoptimierung) und LSK (Lastspitzenkappung) kaum aus, wenn man ein allwissendes Energiemanagement annimmt:

EVO laden: Eine Batterie lädt PV-Überschuss, der ohne Speicher eingespeist würde. Währenddessen gibt es per Definition keine Lastspitze.

LSK entladen: Tritt eine Lastspitze auf, gibt es keinen PV-Überschuss.

Für EVO ist es egal, wann die Batterie entlädt – sofort nach Ende des Überschusses oder erst später.

Beispiel: Von 9–15 Uhr besteht PV-Überschuss, um 20 Uhr tritt eine Lastspitze auf. Die Batterie lädt tagsüber und entlädt um 20 Uhr. Beide Use Cases werden ohne Konflikte mit der gleichen Kapazität und Leistung bedient.

Praxis: Unsicherheit schafft Zielkonflikte

In der Realität sind Batterie und EMS (Energiemanagementsystem) nicht allwissend. Wetter und Verbrauch sind unsicher und je nach Betrieb unterschiedlich volatil. Für RLM-Kund*innen wird der Leistungspreis in der Regel durch die höchste 15-Minuten-Leistung des Jahres bestimmt. Eine verpasste Lastspitze kann die Ersparnis eines ganzen Jahres komplett aufheben.

Daraus folgt ein Dilemma:

Nur LSK: Die Batterie bleibt aus Sicherheitsgründen oft immer wenn möglich voll aufgeladen und ist im Jahresverlauf wenig ausgelastet.

EVO + LSK: Höhere Auslastung und bessere Wirtschaftlichkeit, aber Risiko, eine Lastspitze zu verpassen – der LSK-Business-Case ist in Gefahr.

Es ist sinnvoll, die Batterie nach einer Lastspitze zügig wieder zu füllen – auch aus dem Netz –, um für die nächsteSpitze bereit zu sein. Das kann dazu führen, dass die Batterie einen Großteil des Jahres voll geladen darauf wartet einer Lastspitze entgegen zu wirken und nur für wenige Stunden im Jahr aktiv wird. Ökonomisch wie ökologisch fühlt sich das suboptimal an, kann aber trotzdem sehr wirtschaftlich sein, wenn die Leistungspreise hoch und die Spitzen relevant sind.

In diesem Ausschnitt einer simulierten Lastspitzenkappung aus unserer Software zur Simulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Gewerbespeichern wird deutlich, wie wichtig es ist, Batterien auch aus dem Netz zu laden, um schnellstmöglich wieder Lastspitzen abfedern zu können. In der Mitte des Verlaufs sehen wir, dass die Batterie eine Lastspitze abfängt und dadurch verhindert, dass das Strombezugsniveau über 176 kWh bzw. 704 kW steigt. Dabei sinkt der SOC (State of Charge bzw. Ladezustand) der Batterie merklich. Zwischen ca. 13 und 14 Uhr kann sich die Batterie zwar nicht vollständig, aber dennoch relevant aufladen. Das ermöglicht ihr, die nächste Spitze abzufedern, wobei der SOC auf unter 100 kWh sinkt. Ohne das Zwischenladen zwischen den beiden Spitzen wäre die Batteriekapazität hier bereits sehr knapp geworden.

Ansätze zur Auflösung des Dilemmas

1) Ein Wechselrichter, zwei Kapazitäten (fixe Partition)

Idee: Dieselbe Batterie, aber die Kapazität (kWh) wird fest auf die Use Cases aufgeteilt, z. B. 60 kWh für LSK und 40 kWh für EVO. Die Leistung (kW), also der Wechselrichter, wird nicht aufgeteilt.

Warum kein Konflikt beim Wechselrichter? Eine Batterie kann nur laden, entladen oder nichts tun. Die Zeitpunkte haben bei den beiden Anwendungsfälle keine Konflikte:

LSK entladen: Wenn die Batterie eine Lastspitze abfedert, entlädt sie Strom in das Netz. In diesem Moment gibt es definitionsgemäß keinen PV-Überschuss, da der Verbrauch gerade höher ist als die Erzeugung.

LSK laden: Nach einer Lastspitze muss sich die Batterie wieder vorbereiten. Dies kann entweder durch Laden aus dem Netz erfolgen – wenn gerade kein PV-Überschuss vorhanden ist – oder durch Laden aus überschüssigem PV-Strom. In beiden Fällen entsteht kein Konflikt, da beide Anwendungsfälle gleichzeitig das selbe Ziel haben.

EVO laden: Immer dann, wenn PV-Überschuss entsteht, kann die Batterie diesen aufnehmen. Zu dieser Zeit tritt keine Lastspitze auf, weshalb die Nutzung ohne Konflikt ist.

EVO entladen: Wenn die Batterie im Rahmen der Eigenverbrauchsoptimierung entlädt, kann sie dies im Fall einer Lastspitze gleichzeitig auch für die Lastspitzenkappung tun. Gibt es keine Lastspitze, wird die Entladung ausschließlich für EVO genutzt, ohne dass die Wechselrichterleistung mit LSK konkurriert.

Vorteile

Ein fester Puffer für LSK sorgt dafür, dass das Risiko, Spitzen kapazitiv nicht abfangen zu können, deutlich reduziert wird. So können sich Unternehmen relativ sicher darauf verlassen, dass ihre größte Kosteneinsparung abgesichert ist.

Einmal eingerichtet, arbeitet das System vergleichsweise pflegeleicht, da keine ständigen Anpassungen notwendig sind. Der Betrieb bleibt übersichtlich und planbar.

Kostenvorteile: Statt zwei verschiedene Systeme mit jeweils eigenem Wechselrichter zu installieren, reicht ein einziger Wechselrichter. Das spart nicht nur bei der Anschaffung, sondern oft auch bei Installation, Wartung und Platzbedarf. In vielen Fällen ist eine größere Batterie mit geteilten Kapazitäten günstiger als zwei kleinere Systeme.

Nachteile

Die für die Anwendungsfälle reservierten Kapazitäten können eine geringe Auslastung haben. So wird der für EVO vorgesehene Teil im Winter womöglich kaum aktiv, während der für LSK reservierte Anteil über das Jahr hinweg nur in wenigen Momenten tatsächlich benötigt wird.

Hinweis: Trotz dieser geringen Auslastung kann sich eine Batterie in diesem Setup sehr gut amortisieren, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Tarifmodelle passen.

2) Regelbasierte Multi-Use-Kapazitäten (zeitliche Sequenzen)

Idee: Die Aufteilung wird periodisch angepasst, also regelmäßig nach bestimmten Regeln verändert. Grundlage dafür sind einfache, wiederkehrende Muster im Verbrauch oder in der Erzeugung. Dadurch lässt sich die Auslastung der Batterie deutlich erhöhen. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass eine Fehleinschätzung dieser Muster zu Problemen führt.

Mögliche Muster:

Saisonal: Winter primär LSK, Sommer mehr EVO – wenn historische Lastgänge zeigen, dass Sommer-Spitzen kürzer/niedriger sind.

Wochenende: Betrieb ruht, Grundlast bleibt. Wochenende voll für EVO nutzen, bis Montag früh LSK-Puffer wieder füllen.

Tageszeiten: Tritt die Spitze meist zu festen Uhrzeiten auf, bis dahin LSK-Puffer voll, danach EVO priorisieren.

Ein Beispiel dafür ist die Funktion Smart Scene von Solax. Damit lassen sich regelbasierte Wenn-Dann-Systeme einrichten, die je nach Zeit, Wetter oder anderen Faktoren automatisch angepasst werden. Mehr dazu hier: Solax Smart Scene Erklärung

Vorteile

Die Batteriekapazität wird deutlich besser ausgelastet, da sich die Nutzung an wiederkehrende Muster anpasst. Das kann eine spürbar bessere Amortisation ermöglichen, sofern die Muster halbwegs stabil sind.

Nachteile

Funktioniert nur, wenn die gewählten Muster tatsächlich verlässlich sind – ansonsten steigt das Risiko, eine Lastspitze zu verpassen und damit einen großen Teil des LSK-Vorteils einzubüßen.

Mehr Planungs- und Monitoring-Aufwand, da die Regeln regelmäßig überprüft und an die tatsächliche Verbrauchs- und Erzeugungssituation angepasst werden müssen.

3) Vollständig dynamische Nutzung (prognosebasiert)

Idee: Ein (hersteller- oder drittes) EMS nutzt Wetter- und Verbrauchsprognosen und optimiert die Kapazitätszuteilung laufend. Solche Systeme versuchen, durch eine ständige Anpassung die maximale Wirtschaftlichkeit zu erzielen und den Speicher immer optimal einzusetzen. Zusätzlich können sie auch flexible Lasten wie Heizen, Kühlen oder das Laden von Elektrofahrzeugen verschieben, um Spitzen weiter zu drücken und die Batterie zu entlasten.

Vorteile

Maximal mögliche Ersparnis, da die Batteriekapazität situativ optimal zugewiesen wird und zusätzliche flexible Lasten bei Engpässen unterstützen können.

Nachteile

Höhere Kosten und Komplexität: Es braucht nicht nur Daten, sondern auch passende Software, Schnittstellen und erfahrene Dienstleister.

Prognosen sind nie vollkommen exakt; historische Daten und Modelle erklären nicht immer zuverlässig, wann Spitzen in Zukunft tatsächlich auftreten.

Was bei allen Strategien gilt:

Strukturelle Laständerungen abstimmen: Neue Maschinen, zusätzliche Elektrofahrzeug-Ladepunkte oder geänderte Prozesse sollten immer mit dem EMS und dem Batterie-Setup abgestimmt werden. In solchen Fällen muss die Bezugsobergrenze für LSK ggf. angepasst werden. Gleichzeitig sollte bewertet werden, ob durch den erhöhten Strombedarf auch der PV-Eigenverbrauch steigt und dadurch weniger EVO-Kapazität benötigt wird.

Monatliche vs. jährliche Leistungspreise: Manche Tarife rechnen monatliche Spitzen ab. Diese sind zwar meist mit einem höheren Satz verbunden, bieten aber den Vorteil von geringerem Risiko und ermöglichen ein schnelleres Lernen, da Fehler nicht gleich ein ganzes Jahr belasten. Das kann vor allem in der Einführungsphase oder in Testperioden sehr sinnvoll sein.

Mini-Fazit

Fixe Partition: robust, einfach, geringe Auslastung.

Regelbasiert: bessere Auslastung, aber mehr Risiko und Aufwand.

Dynamisch: beste Ersparnis potenziell, aber ggf. teuer und risikoreicher.

Die Wahl hängt von Risikoneigung, Volatilität der Last, Datenqualität und Kosten des EMS ab.